택시업계의 낙후성: '집단 이익'이 '시민 편익'을 압도할 때

|

1990년대 중반, 유학 중이던 일본에서 인천을 거쳐 독일로 향하던 국적기에서 처음 비빔밥 기내식을 접했을 때의 놀라움·반가움이 떠올랐다. "1988년 서울올림픽 이후 확산하기 시작한 한국 문화가 기내식에까지 반영됐구나" 싶었던 감동이 선명하게 남아 있다.

1980년대 후반만 해도 베를린이나 로마 같은 유럽 주요 도시조차 한식당이 겨우 하나둘 있을까 말까였음을 고려하면, 1997년 비빔밥의 기내식 정식 도입은 일종의 혁신이었다. 이런 노력이 이듬해 지구촌 항공업계의 오스카상이라는 머큐리상 수상으로 이어졌다.

◇ 격세지감: 국적기에서 읽히는 '소프트파워'

그로부터 약 30년, 우리 국적기의 위상은 확연히 달라졌다. 안전 문제와 서비스 품질로 한때 외국 항공사가 더 선호됐으나 지금은 상황이 역전됐다. 안전제일은 기본이며, 승무원의 서비스 수준과 용모 역시 상위권이라는 평가가 일반적이다.

|

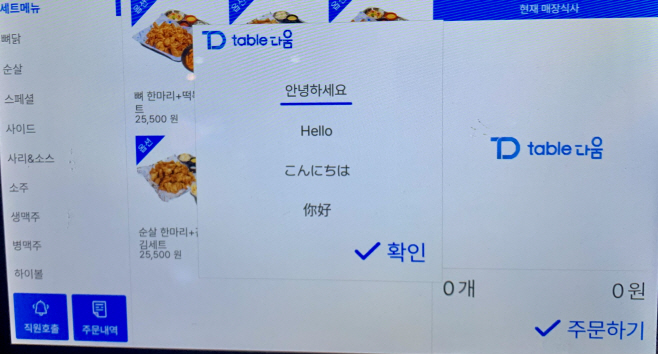

선진성의 대표적 사례는 전자 행정이다. 운전면허증 재발급까지 5분이 채 안 걸렸다. 영문 병기된 새 면허증을 받아들자, 출입국 확인에만 몇 달 걸리는 미국 운전면허국(DMV) 생각이 났다. 또한 마포의 숙소 주변 한 뷰티 전문점에서 결제 직후 면세 환급 절차가 이뤄지는 모습, 치킨집 주문 패드 위 한국어 외 영어·일본어·중국어 표기를 확인하며 이 같은 편의와 동떨어진 다른 선진국들에서의 체험을 연상했다.

|

이런 가운데 택시 이용의 불편함이 기형적으로 도드라졌다. 10여년 전부터 인도의 올라(Ola), 중국의 디디추싱(滴滴出行), 미국의 우버(Uber)·리프트(Lyft) 등 스마트폰 기반 호출 서비스에 친숙한 기자는 서울에만 오면 발이 묶인다는 답답함을 느낀다. 3년 전 저녁시간에 택시를 못 잡아 서울 도심을 두 시간 넘게 헤맸던 상황은 여전했다. 스마트폰 앱을 사용할 뿐 기존 콜택시 시스템에서 크게 벗어나지 못한 상태다. 해외 앱 기반 서비스의 핵심인 일반 운전자의 참여가 금지돼 있다. 경쟁 없는 시장에선 개선이 정체되기 마련이다.

이마저도 일반 호출로 택시잡기란 매우 어려웠다. 3000원 추가 요금을 내고 호출에 성공하면 행운이며, 저녁 시간에 두세 배 요금으로 겨우 탑승한 적도 있었다. 1980년대 "떠블(2배), 따따블(4배)"을 외치며 택시를 잡던 시절이 생각날 지경이었다. 일시 귀국한 내국인이 이럴 정도면 외국인 관광객들은 어떻겠나.

세계가 인정하는 선진 시스템을 두루 갖춘 한국이 유독 택시 영역에서 발목을 잡히고 있다. 구조화된 기득권 보호 때문이다. 정치화된 이해관계가 당연한 편의를 가로막는 순간 곧 모두의 불편함으로 되돌아온다. 진정한 선진국이란 기술이나 경제력만으로 완성되지 않는다. 충분한 기술과 명분이 있음에도 기존 이해관계에 막혀 시민 중심의 제도와 운영을 계속 미뤄 온 현실에서 '미완의 선진국'을 본다.