|

지금까지 우리는 여러 지역에서 다채로운 문명이 발생한 이후 대규모 침략 전쟁과 정치적 병합 과정을 거쳐 거대한 세계 제국이 출현하는 과정을 살펴보았다. 5000~6000 년 전 최초의 문명이 발생한 후 진·한 제국이나 로마제국과 같은 거대한 세계 제국이 형성되기까지는 3000~4000여 년 정도가 소요됐다. 특히 기원전 2000년 이후 세계 제국이 형성되는 2000여 년의 역사는 혁명적 급변의 과정이었다.

기원전 2000년쯤 2500만~3000만명 정도에 불과했던 지구 전체 인구는 서기 1년경에 이르면 2억에서 2억5000만명 정도까지 무려 10배나 불어나 있었다. 1만년 전 농업혁명 이후 식량 생산량이 획기적으로 늘었음에도 세계 인구는 연평균 증가율은 0.04%에 지나지 않았다. 기원전 2000년에서 서기 1년 사이 그 증가율이 0.1%로 무려 25배나 가파르게 치솟았다. 과연 그 이유는 무엇인가?

학자들은 농업 생산성 향상, 무역량 증가, 도시의 발생 등을 주요 원인으로 꼽는다. 이에 덧붙여 제국적 질서의 확립에 따른 정치적 안정과 경제적 통합을 무시할 수 없다. 지구인의 역사에 도래한 혁명적 변화가 제국의 출현을 가능하게 했으며, 제국의 출현은 그 혁명적 변화를 가속화했다. 오늘날 많은 지구인은 제국이나 제국주의란 낱말만 들어도 즉각적 반감을 표하지만, 디지털 정보 혁명에 힘입어 전 지구적 통합이 더욱 강화되는 21세기 현실은 2000여 년 시작된 제국의 시대가 정점으로 치닫고 있음을 보여준다.

정치학자들이 상용하는 국제 질서(international order)는 여러 나라에 통용되는 법적 체제와 공동 규약과 제도로 다언어, 다문화, 다민족의 여러 지역을 긴밀하게 통합한다는 점에서 그 의미는 실상 제국적 질서와 크게 다르지가 않다. 지구인들은 오늘날도 2000여 년 전 시작된 제국의 시대를 살아가고 있다.

|

탈지구적 관점에서 외계인의 눈을 빌려 지구인의 세계사를 전체적으로 조망해 보면 두 가지 흥미로운 사실이 관찰된다. 첫째, 현생 인류 거의 모든 세월 동안 작은 무리를 짓고서 짐승을 사냥하며 살아갔다는 점이다. 둘째, 농사를 짓게 되면서 마을에 정착한 인류는 불과 1만도 못 되는 시간에 거대 제국을 건립하고, 2000년의 급변 과정을 거쳐 전 지구적 국제 질서를 이루게 되었다는 점이다.

길어야 수십만 년 전 아프리카에서 생겨난 호모 사피엔스는 99% 이상의 장구한 세월을 20~30명의 작은 무리를 짓고서 짐승을 사냥하고 열매를 따 먹으며 살아갔다. 인류학자들의 연구에 따르면, 수렵·채집 경제가 유지될 수 있으려면 1인당 먹거리가 풍부한 열대지방에서도 최소한 10~30㎢의 대지가 필요하다. 생존을 위해선 어쩔 수 없이 넓은 땅을 누벼야만 했기에 사피엔스는 끊임없이 옮겨 다니며 생활했다.

현재까지 알려진 모든 고고학적 지식을 다 찾아봐도 지구인들이 한곳에 정착하여 마을을 짓고 농사를 지으며 살아간 시간은 아무리 길어야 1만여 년에 지나지 않는다. 99% 이상의 역사는 문명 발생 이전에 전개되었다. 최고의 뇌 용량을 자랑하는 사피엔스는 먹이사슬의 맨 꼭대기를 점한 최고의 포획자로 군림했지만, 수렵채집 생활은 기본적으로 먹이활동을 하는 다른 동물과 크게 다르지 않은 자연 상태의 삶이었다.

지난 1만년 인류의 역사는 하루하루가 혁명적 변화의 과정이었으나. 앞에서 언급했듯 문명이 발생한 5000~6000년 전부터 변화의 속도는 더욱 빨라졌다. 여러 지역에서 독자적인 문명을 꽃피운 지구인들은 지역적 상호 작용을 거치면서 지식과 경험을 축적하면서 더 많은 인구를 규합하는 더 큰 규모의 국가를 만들어갔고, 급기야 거대한 제국을 형성하기에 이르렀다.

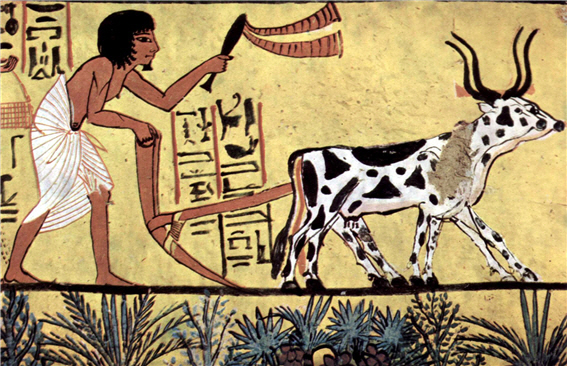

지구인의 문명사에서 제국의 출현은 명실공히 역사적 분기점이었다. 인류사는 제국 이전과 이후로 극명하게 갈린다. 농경을 시작하면서 지구인들은 최초의 수천 년 동안은 그저 수백, 수천 명 단위의 마을 공동체를 이루고 살아갔을 뿐이었다. 세월이 갈수록 정치적 통합의 단위가 더욱 커져서 마을 공동체는 군장국가로, 도시국가와 영토국가를 거쳐 통일왕국으로, 급기야 제국에서 세계 제국으로 확장되었다. 진·한 제국과 로마제국은 모두 신석기

농업혁명 이후 7000~8000년의 생산성 향상 결과로 생겨난 농업 제국(agrarian empires)이었다.

|

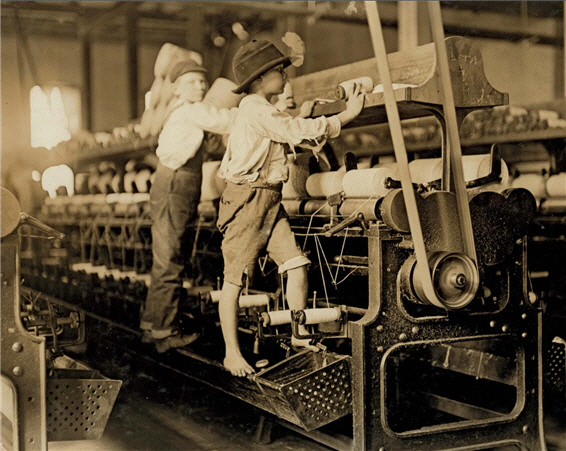

농업 제국의 출현 이후 1500년 이상 지구인의 삶은 본질적으로 비슷한 모습으로 이어졌다. 어느 사회나 전체 인구의 80~90% 이상이 농업에 종사했다. 인구 증가율은 아무리 가팔라야 연평균 0.1%를 넘지 않았다. 서기 1년 대략 2억명에 달했던 지구 전체 인구는 1700년 정도에 이르면 6억~7억 정도로 늘어났고, 18세기 중엽 산업혁명이 일어나면서 지구인의 세계사는 정치, 사회, 경제 모든 면에서 실로 상상을 절하는 급변의 과정에 돌입했다. 18세기 이후 인류의 역사는 불가역적인 발전의 과정을 밟아갔다.

산업혁명 이후 인류가 거쳐 간 급격한 발전의 실상은 인구 급증, 수명 연장, 경제적 생산성 향상 등등의 몇 가지 거시 지표만으로도 쉽게 증명된다. 실제로 1850년 13억을 넘지 않았던 세계 인구는 불과 175년 만에 80억으로 증가했고, 같은 시기 평균 기대수명은 30세에서 73세로 늘어났다. 한 정치학자의 묘사를 인용하자면, 1830년까지도 촛불을 켜고, 마차를 몰고, 목선을 타면서 살았던 영국인들은 산업혁명이 시작된 후 불과 수십 년 만에 기차를 타고, 전보를 치고, 전등이 밝혀진 거리를 거닐고, 공장에서 대량 생산된 공산품을 사서 쓰고, 집 안에 수세식 변기까지 갖추고서 모던라이프(modern life)를 누리게 되었다. 그 과정에서 1인당 에너지 사용량은 5배에서 10배까지 늘어났다.

지구인의 세계사에서 농업혁명과 산업혁명이 불러온 역사적 변화의 정도가 너무나 크기에 실증적 탐구를 중시하는 역사가들도 결국엔 역사의 법칙을 논하면서 발전론적 대서사에 빠져들고 만다. 인류의 역사는 최근 1만여 년 동안 급격하게 바뀌었다. 수십만 년 사냥꾼으로 살아온 인류인데, 불과 1만년의 발전 과정을 거치면서 전 지구 단위의 세계화된 질서 속에서 살아가게 된 현실은 실로 놀라운 변화가 아닐 수 없다.

이 대목에서 한 가지 중요한 질문이 떠오른다. 인류가 지구 위에서 생존해 온 전 역사의 99% 이상이 20~30명 단위의 작은 무리 속에서 이뤄졌다면 인간은 어쩌면 본성상 작은 무리 속에서 살아야만 하는 존재인지도 모른다. 진정 그러하다면 마을이 생겨난 이후 인류의 삶은 인간의 본성에 어긋나는 사회공학적으로 뒤틀린 비자연적 과정은 아니었을까? 자연 속에서 생긴 대로 살아가던 들소나 야생마가 우리에 갇힌 채 인간의 손길을 거쳐 가면서 여러 세대를 거친 사육 과정을 통해 가축화된 우마(牛馬)로 길들여졌듯이 문명의 틀 속에 갇힌 인류는 그 이전의 인류와는 전혀 다른 새로운 유형의 인간으로 거듭나게 되진 않았을까? 실제로 몇몇 인류학자들은 '스스로 길들임(self-domestication)'이란 개념으로 문명화 과정에서 인류가 자체적인 유전적 개조의 과정을 거쳐 갔다고 주장한다.

송재윤 캐나다 맥마스터대 역사학과 교수