전통과 현대가 만난 춤사위, 세대를 넘어선 기억의 장

|

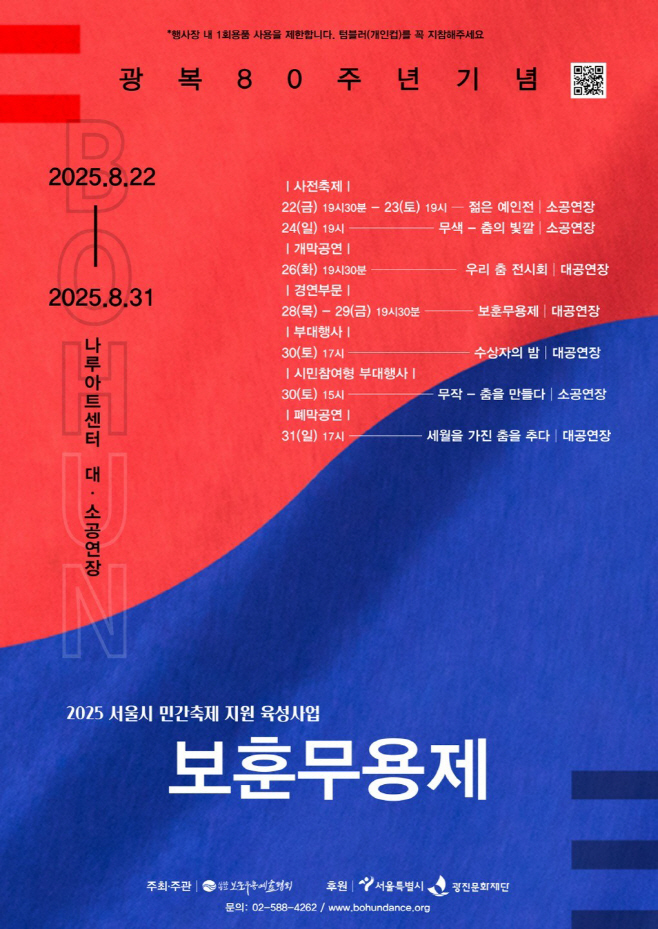

보훈무용제는 2013년 '무담(舞談)-춤 이야기'에서 출발했다. 당시만 해도 작은 무대에서 전통춤을 매개로 선인들의 삶과 정서를 풀어내는 자리였다. 그러나 시간이 지나며 축제는 점점 더 넓어졌다. 어느새 '보훈댄스페스티벌'이라는 이름으로 확장되었고, 오늘날 '보훈무용제'라는 이름을 달았다. 단순히 명칭이 바뀐 것이 아니라, 기억을 나누던 무대가 경연과 시민참여까지 품어내며 과거의 서사와 현재의 몸짓을 함께 담는 입체적인 축제로 자라난 것이다. 마치 오래된 고전을 세대마다 다시 읽을 때 다른 의미가 솟아나는 것처럼, 축제 역시 시대의 결에 따라 새로운 질문을 던진다.

올해 보훈무용제의 서막은 젊은 춤꾼들이 연다. 30대 전통춤꾼들이 차례로 무대에 올라 태평무, 살풀이, 소고춤을 잇는 순간, 관객은 전승의 불씨가 여전히 꺼지지 않았음을 자연스레 체감하게 된다. 긴 천의 자락이 허공을 가르며 흔들릴 때마다, 그 몸짓은 묻는다. "이 춤은 어디에서 왔고, 또 어디로 향하고 있는가." 누군가는 북으로 장단을 새기고, 또 다른 이는 부채를 들어 무대를 물들인다. 8월의 무대는 이렇게 젊음의 기운 속에서 한국 춤의 계보를 다시 잇는다.

이어지는 '무색(舞色)-춤의 빛깔'은 무대의 결을 바꿔 놓는다. 중견 무용가들이 선보이는 처용무는 장엄한 의식처럼 느리게 번지고, 살풀이춤은 깊은 한을 풀어내듯 길게 뻗어 나간다. 부채춤의 곡선이 무대를 가득 메우는 순간, 관객은 단순한 아름다움을 넘어선 무게를 마주한다. 춤은 그저 몸짓의 연속이 아니라, 역사를 기억하는 방식이며 오래된 상처를 함께 보듬는 의례임을 새삼 깨닫게 한다.

26일 열리는 개막공연 '우리 춤 전시회'는 이름처럼 전시의 성격을 띠지만, 그것은 사진첩을 넘기듯 정적인 감상이 아니다. 이미희 필 무용단의 '대한이 살았다'로 시작해 THE 춤:맥, 이유YIU댄스컴퍼니, 김승일무용단, 춤이음이 차례로 무대에 오른다. 무용수들의 발걸음과 손짓이 켜켜이 쌓이며, 흑백사진에 색을 입히듯 광복 이후의 시간을 현재 속으로 불러낸다.

|

|

이 축제가 과거의 기억에만 머물지 않는다는 점은 시민참여 프로그램에서 분명히 드러난다. '무작(舞作)-춤을 만들다' 무대에서는 일상의 몸짓과 생활 속 동작들이 새로운 춤으로 거듭난다. 남녀노소가 함께 어울려 무대에 설 때, 춤은 전문가의 기량을 넘어서는 공동체적 호흡이 된다. 그 순간 보훈은 추상적인 구호가 아니라, 오늘의 삶 속에서 살아 숨 쉬는 감각으로 다가온다.

31일 폐막공연 '세월을 가진 춤을 추다'는 열흘간의 여정을 마무리하는 무대다. 이 자리에는 원로와 중견 무용가들이 대거 참여해 각자의 춤사위를 펼친다. 단국대학교 김선정 교수는 '배구자의 신 민요춤: 에여라 노아라'를 선보이고, 중앙대학교 김승일 교수는 이매방류 승무를 올린다. 유영수 관장은 선입무로 무대에 오르고, 계원예술고 김호은 교사는 '옥적의 곡'을, 예원학교 손미정 교사는 최현의 '비상'을 선보인다. 이어 중앙대학교 이주희 교수의 오북춤, 서경대학교 전순희 교수의 '여울', 박경량류 영남교방청춤보존협회 박경량 이사장의 교방 소고놀음춤이 차례로 무대를 채운다.

이처럼 한 자리에 모인 작품들은 단순한 나열이 아니라 세월이 켜켜이 쌓인 기록이다. 오랜 시간을 품은 눈빛과 장단에 맞춰 묵묵히 이어지는 발걸음 속에서, 한 세대의 끝과 또 다른 세대의 시작이 맞닿는다. 폐막공연은 세월의 무게를 품은 채, 여전히 앞으로 나아가는 춤의 힘을 증명하며 축제를 마무리한다.

올해 보훈무용제는 광복 80주년이라는 역사적 분기점에서, 춤을 통해 우리가 무엇을 기억하고 어떻게 미래로 건너갈 것인가를 묻는다. 고운 천자락이 한을 풀어내고, 승무의 북장단이 번뇌를 끊듯, 무대 위의 춤들은 모두 기억의 언어이자 시대의 증언이다. 나루아트센터의 열흘, 그것은 단순한 축제가 아니라 몸짓으로 쓴 역사서이고, 또 한 편의 공동체적 기도다.

유영수 이사장이 전한 바람대로, 이번 보훈무용제가 "나라 사랑의 의미를 되새기는 기회"로 남는다면, 그것은 광복 80주년의 해에 가장 아름다운 헌정이 될 것이다. 춤은 시대의 가장 오래된 언어이자, 미래를 향한 가장 새로운 약속이기 때문이다.

그리고 무엇보다, 이 축제의 무대는 우리 모두에게 남겨진 질문으로 이어진다. 잊히지 않기를 바라는 몸짓, 다음 세대가 이어 받아야 할 호흡, 그리고 다시 일어서야 할 기억의 힘 말이다. 춤은 화려한 기술을 뽐내는 것이 아니라, 우리가 함께 살아온 시간을 증언하는 또 하나의 기록이다. 나루아트센터의 막이 내리는 순간, 관객이 가슴에 새기고 돌아갈 것은 단순한 장면의 기억이 아니라, "나는 어떻게 이 역사를 이어갈 것인가"라는 물음일 것이다.

|