|

◇ 전국시대가 배태한 중화 제국

진시황의 천하 통일은 의심의 여지 없이 수백 년 지속된 전쟁사의 결과였다. 기원전 221년 모든 전쟁을 끝낸다는 명분 아래 수많은 영토국가를 병합한 진나라가 거대한 제국을 세웠다. 그 후 중화 제국은 북방 기마민족 및 내부 지역 세력과의 군사적 긴장 속에서 2000여 년의 장구한 세월 동안 존속했다. 통일 제국의 유지를 위해선 안팎의 적을 막기 위한 정교한 군사전략이 필요했다. 북방 기마민족을 막기 위해선 만리장성(萬里長城)을 쌓아야 했고, 지역 세력의 군사화를 막기 위해선 비상한 경계 태세와 감시망을 갖춰야 했다. 만주족이 세운 청(淸)나라는 18세기 후반까지 서북 변방과 미얀마에 이르는 수많은 정복 전쟁을 벌여 내지(內地, Inner China)와 외중국(外中國, Outer China)을 묶는 통일 제국을 완성했다. 명(明)나라는 내지에 한정된 작은 제국이었으나 청나라는 만주, 몽골, 신장, 티베트까지 포함하는 거대한 제국으로 탈바꿈했다. 만주어 문서를 보면, 내지에 국한된 작은 중국은 "니칸 구룬(Nikan Gurun)"이라 하고, 신장, 티베트, 몽골, 만주를 아우르는 큰 중국은 "둘림바이 구룬(Dulimbai Gurun)"이라 한다. 작은 중국이 큰 중국이 되는 과정은 크고 작은 침략 전쟁의 연속이었다. 1949년 지독하게 파괴적인 국공내전을 치르고서 세워진 중화인민공화국은 내지에 국한된 명 제국이 아니라 청 제국의 영토를 계승했다. 그렇기에 더더욱 그 무엇보다 전쟁이 오늘날의 중국을 만들었다 할 수 있다.

2000년 중화 제국사를 이렇게 한 문단으로 압축해 본 이유는 문명의 군사적 기원을 설명하기 위함이다. 그렇다면 중화 제국사를 넘어 인류의 문명사 전체를 놓고 볼 때, "전쟁이 문명을 만들고, 문명이 전쟁을 일으킨다"는 일반론을 주장할 순 없을까? 시야를 넓혀 그리스와 로마의 역사를 보면, 역시나 전쟁과 문명의 역동적 상관관계를 발견하게 된다. 먼저 그리스 문명의 형성 과정을 돌아보자.

|

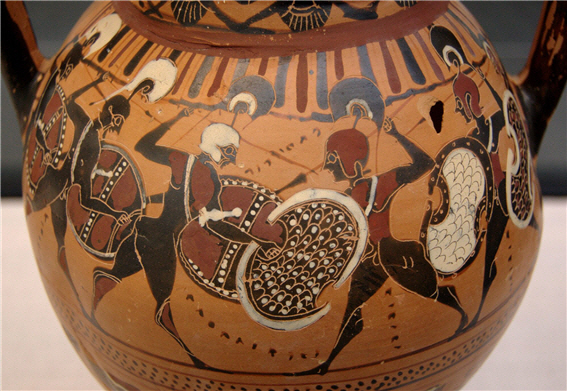

고대 그리스의 도시국가들은 '서양철학사' 개론서의 피상적 묘사와는 달리 지혜를 사랑하는 철인(哲人)들의 독무대가 아니었다. 오히려 한 해도 전쟁이 끊이지 않는 군사적 요새에 가까웠다. 고대 이집트, 메소포타미아, 중국, 인도와는 달리 고대 그리스에는 넓은 평야가 없었다. 대신 톱니처럼 들쭉날쭉한 반도의 해안선을 끼고 우후죽순처럼 생겨난 여러 도시국가는 아드리아해, 이오니아해, 에게해를 자유롭게 항해하며 인근 섬들을 식민지 삼고, 원거리 무역으로 부를 축적할 수 있었다. 바닷길은 열려 있었던 반면 땅길은 막혀 있는 발칸반도 특유의 지리적 조건은 도시국가들 사이에 끊임없는 충돌을 야기했다.

도시국가의 시민들은 열여섯 되는 해부터 예순 살 넘을 때까지 언제든 군사적 위기가 닥치면 불려 나와 전투에 투입되었다. 각 도시국가의 시민들은 철제 갑옷과 투구로 중무장한 장갑 보병(hoplite)으로 징발되어 불시에 침략하는 적국에 맞서 전쟁을 치러야만 했다. 고대 그리스 도시국가들 사이의 전쟁은 궁수(弓手)나 기병(騎兵)을 활용하는 원거리 전투 대신 정해진 장소에 장갑 보병대를 파병하여 정면으로 맞싸우는 방식으로 치러졌다. 장갑 보병대는 팔랑크스(phalanx)라 불리는 사각형의 밀집 대오로 조직되었다. 당시 장갑 보병이란 투구를 쓰고 갑옷을 입은 채로 살상 무기를 들고 적병과 맞붙어 실제로 죽고 죽이는 전투를 치러야 했다. 매복, 유인, 교란 등의 전술을 써서 적군을 제압하는 속임수를 경멸했던 고대 그리스 도시국가들은 선전 포고 후 약속된 장소에 장갑 보병대를 정면 배치하여 서로 맞부딪쳐 사생결단의 싸움을 벌였다.

당시의 기록에 따르면, 철제 투구를 쓰고 큰 방패를 든 장갑 보병들은 오른손에 쪼뼛한 창을 들고서 적진을 향해 나아갔다. 적군과 부딪힐 때 방패를 내뻗으며 창으로 상대를 찔러야 했는데, 만약 아군의 첫 대열이 무너지면 바로 다음 열의 보병이 방패와 창을

뻗으며 돌격했다. 잠시도 한눈팔거나 한 발짝도 물러설 수 없는 목숨을 건 패싸움이었다.

장갑 보병대의 일원으로 폴리스를 지키는 전투에서 목숨 걸고 싸운 시민들은 당당하게 참정권을 얻을 수 있었다. 고대 그리스 특유의 민주주의는 자랑스럽게 국방 임무를 수행한 자들에게 돌아가는 정치적 보상이었다. 갑옷과 투구로 무장한 장갑 보병뿐만 아니라 가난한 시민들에게도 참정권이 보장됐는데, 일부 학자들은 그들 역시 전쟁에 동원되어 싸웠기 때문이라 해석한다. 폴리스의

삶은 끊임없는 전쟁의 연속이었다. 전쟁을 빼고선 고대 그리스 문명 자체를 설명할 길이 없다.

|

서양철학의 아버지라 칭송되는 소크라테스(Socrates, 기원전 470-399) 역시 펠로폰네소스 전쟁 중 세 번이나 주요 전투에 나아

가 장갑 보병으로 싸웠다. 그는 세 번의 혈전에서 극적으로 살아남은 영웅이었다. 처참한 살육전에서 목숨을 걸고 싸워서 안 죽고 살아 돌아온 소크라테스는 이후 독특한 변증법을 개발했다. 소피스트의 교묘한 궤변 대신 일대일의 치열한 논리 싸움으로 진실에 접근해 가는 그의 변증법은 목숨을 건 전투 경험과 무관하지 않아 보인다. 진리를 추구하는 철학은 중무장한 두 보병이 목숨을 다투는 싸움만큼 치열하고도 처절해야만 한다. 찰나의 망념에 목숨을 잃듯 잠시 정신을 팔면 진리는 달아나고 만다. 진리를 향해 가는 소크라테스의 대화술엔 속임수나 편법일랑 모두 버려둔 채 암묵적 규칙에 따라 공명정대하게 승부를 겨루는 무인(武人)의 정신이 서려 있다. 고대 그리스 철학조차도 군사적 긴장과 충돌의 산물이었다.

고대 그리스 문명의 발전 과정을 추적해 보면, 끊임없는 전쟁의 연속이었음을 확인하게 된다. 기원전 5세기 아테네는 델로스 동맹을 이끌고서 페르시아 전쟁(기원전 499-449)을 치러 황금기를 열었지만, 스파르타와의 펠로폰네소스 전쟁(기원전 431-404)을 거치면서 고대 그리스 문명은 쇠퇴기를 맞이한다. 결국 고대 그리스 문명은 마케도니아의 왕들에 정복되어 알렉산더 대왕의 헬레니즘 제국에 흡수되었다. 그리스 문명이 일어서고 무너지는 과정에 관해서 다음 회에 상세히 다루겠지만, 일단 전쟁이 제국을 만들고, 또 제국이 전쟁을 일으킨다는 점은 분명해 보인다. 문명은 전쟁을 수반한다. 호모 사피엔스는 투쟁적이기 때문이다. 본래 문명이란 호모 푸그난스(Homo Pugnans), 바로 '투쟁하는 인간'의 각축장이다.

송재윤 맥마스터 대학 역사학과 교수