인구 감소에 첨단산업 육성 과제

산단 조성 필수 인프라인데

대체수자원 확보해도 물 부족

|

|

15일 통계청의 '장래인구추계'에 따르면 70세 이상 노인의 총인구 대비 비중은 2023년 11.9%에서 2050년 32.2%, 2070년 40.7%로 늘어난다. 생산연령인구의 지속 감소로 잠재성장률이 내려앉으며 장기적으로 복지 재원이 되는 '세원 확보'도 어려워질 것이란 암울한 전망이 나온다. 최근 한국개발연구원(KDI)은 '잠재성장률 전망과 정책적 시사점' 현안분석 보고서를 통해 2040년대에 마이너스(-) 잠재성장률 시대가 도래할 수 있다는 경고를 내놨다. 근로자의 업무 능력, 자본투자금액, 기술도 등 총요소생산성을 높이고, 혁신 기업이 들어설 수 있는 규제 완화가 이뤄지지 않을 시다.

정부가 국가·첨단 산단 조성을 통해 저출산 타개 대책으로 지역균형발전을 꾀하면서 첨단산업 경쟁력 확보를 뒷받침한다는 계획 등을 내놓은 가운데 산단 용수 공급을 위해선 댐 건설이 필수적인 상황이다.

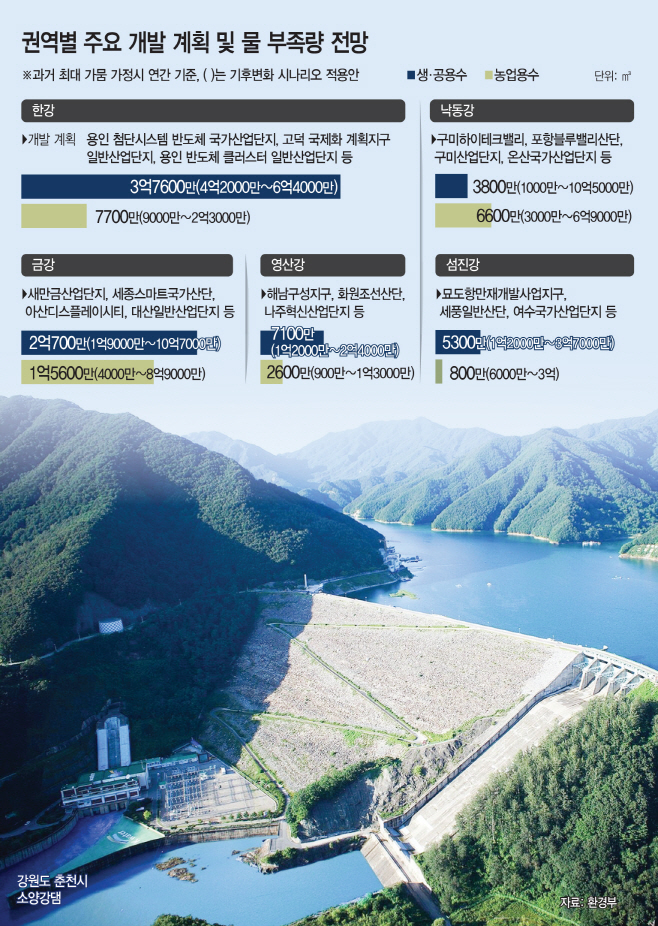

환경부가 발표한 '하천유역수자원관리계획'에 따르면 2030년 우리나라 생활과 공업에 필요한 물은 연간 105억6000만㎥으로, 2021년 이용량과 비교하면 10억4000만㎥(10.9%) 늘어날 전망이다. 인구 감소와 누수 저감으로 일상생활에 쓰이는 물은 2021년 대비 6000만㎥ 줄어들지만, 인공지능(AI)·반도체 등 신산업으로 산업구조가 변화함에 따라 산업 분야에 필요한 물은 11억㎥ 증가가 예상된다. 이 중 수요관리, 대체수자원 개발 등에도 물 부족량의 82%만 해소 가능하고, 18%는 댐 건설로 해결해야 하는 상황이다.

권역별로 보면 한강 권역에서 생·공용수는 연간 3억7600만㎥의 물부족이 발생할 것으로 전망된다. 신규 수원 확보와 홍수 대응을 위해 정부가 14곳의 기후대응댐 후보지를 발표한 가운데 한강 권역에 필요한 4곳 댐 중 아미천댐·산기천댐은 후보지에 반영됐지만, 지역 협의가 안 된 수입천댐과 단양천댐은 후보지안으로 보류돼 있다.

일각에서는 생태계 훼손으로 전 세계가 댐을 허물고 있다고 주장하지만, 일부는 맞고 일부는 틀린 얘기다. 하천 생태계 복원, 노후화로 인한 안전성 우려, 경제성 문제 등으로 인해 1912년부터 2023년 미국은 약 200만~250만개의 댐 중 1951건을 허물었다. 그 중에서도 높이 15m 이상의 대댐 해체는 단 52건에 불과했다. 반면 2010년대 이후 이·치수목적 대댐은 29개가 준공됐다.

일본·호주 등도 홍수예방과 이수를 위해 댐 건설로 돌아섰다. 일본은 2009년 민주당으로의 정권교체로 '가능한 댐에 의존하지 않는 치수'로 수자원 정책을 전환했지만 최근 기후변화로 인한 홍수피해가 증가하고, 국민 인식이 개선되며 건설 재개로 정책이 전환됐다. 국민들이 얀바댐의 홍수예방 효과를 지켜보면서다. 호주 역시 기후변화에 따른 홍수·가뭄 빈발로 30년 만에 댐 건설을 추진 중이다.

권현한 세종대 건설환경공학과 교수는 "정부는 국지적으로 나타날 수 있는 물부족이나 물 스트레스를 완화하는 목적에서 지역에서 필요로 하는 용수 자원을 마련해줘야 한다"며 "데이터센터나 산단 등에 대한 지자체들의 유치 경쟁들이 늘어나는 상황에서 앞으로는 수자원 공급에 대한 강점을 지녔는지 여부를 판단해 산단 유치가 결정될 수 있도록 제도를 바꾸는 노력도 필요하다"라고 말했다.