|

|

지난해 말 국내에 도입된 테슬라의 '감독형 완전자율주행(FSD)' 시스템은 대규모 업데이트를 통해 업계의 관심을 한몸에 받았다. 그러나 레이더나 라이다 없이 카메라만을 사용하는 '비전 온리' 방식을 고수함에 따라 기술적 한계가 드러나고 있다. 국내 특유의 복잡한 이면도로, 비정형 삼거리, 복잡한 신호 체계에서 일부 혼란을 겪기도 했다.

또한 기술 명칭에 따른 책임 소재에도 괴리감이 생겼다. 테슬라는 공식적으로 '감독형'이라는 이름을 붙여 모든 책임이 운전자에게 있음을 명시하고 있다. 감독형은 차량이 조향, 제동, 가속 등 대부분의 운전 작업을 수행하지만 운전자가 실시간으로 시스템을 감시해야 한다는 것을 의미한다.

'완전자율주행'이라는 명칭이 주는 오해를 방지하고, 시스템이 아직 완벽하지 않음을 사용자에게 인지시키기 위함이다. 실질적으로는 시스템에 대한 과도한 신뢰로 이어져 운전자의 주의력을 떨어뜨리는 주요 원인이 될 우려가 있다. 기술은 운전자의 개입 없이 주행할 수 있을 만큼 발전했지만, 법적 책임은 여전히 운전자에게만 쏠려 있는 책임의 괴리 현상도 우려된다.

자율주행은 2010년대 중반부터 인공지능(AI)과 공유경제가 부상하면서 큰 관심을 받기 시작했다. 2020년대부터는 상용화가 점차 지연되고 안전사고들도 잇따르면서 열기가 식기도 했다. 포드와 폭스바겐, 제너럴모터스(GM) 등 주요 기업들의 사업 축소도 자율주행 상용화의 어려움을 보여준 바 있다.

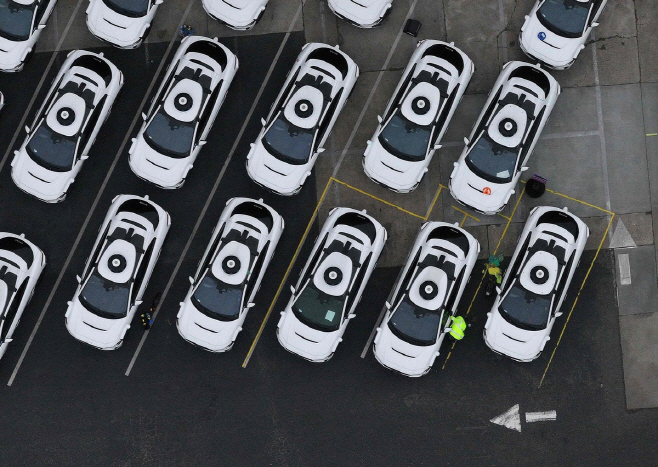

최근 자율주행 기술은 미국과 중국의 패권 경쟁의 양상을 띄고 있다. 미국의 웨이모와 중국의 바이두가 로보택시 서비스의 실질적인 상용화에 성공하며 자율주행의 새로운 가능성을 제시하면서다. 양국을 대표하는 웨이모와 바이두의 경쟁은 자율주행 시대를 성큼 앞당기고 있다.

중국의 바이두는 지난 2013년 중국 최초로 자율주행 개발을 시작해 로보택시 운행 600만회를 통해 누적 주행거리 1억km를 돌파했다. 업계에서는 중국의 특수성이 반영된 강력한 지원 정책이 자율주행 시대의 개화 시점을 앞당기는 데 결정적인 영향을 미친 것으로 평가했다. 앞으로 자율주행 시장은 국가별·지역별 특성을 반영한 개별 생태계로 발전할 가능성이 높은 만큼 국내 환경을 고려해 소비자들의 신뢰를 확보해야 할 것이다.