|

지구는 둥그니까 위아래가 따로 있을 수 없다. 북반구에 사는 지구인들은 습관적으로 북쪽을 위라 생각할 뿐이다. 물길은 동서남북 어디로든 지형에 따라 높은 데서 낮은 데로 굽이치며 흘러간다. 수천 갈래 작은 시냇물을 모아서 강물을 만드는 힘은 중력밖에 없다. 누구도 중력을 거스를 순 없지만 슬기롭게 이용하면 물길을 틀 수도 있고, 물줄기를 나눌 수도 있다. 강을 다스리면 풍요가 생겨날 수 있음을 고대인은 오랜 경험으로 깨달았다.

남에서 북으로 흐르는 나일강은 고대 이집트의 사람들에게 경제적 풍요를 선사했다. 강물의 정기적 범람으로 강변에는 장구한 세월 표토(表土, topsoil)가 덮여서 사막 모래 더미의 '붉은 흙'과는 성질이 전혀 다른 '검은 흙'이 쌓여 있었기 때문이다. 이집트는 전 국토의 95~96%가 사막이다. 그 광막한 사막 한가운데 따로 퇴비를 줄 필요가 없는 기름진 땅이 길게 펼쳐졌다. 고대 이집트 사람들은 강변에서 농사를 지으며 풍부한 수량의 나일강에 뗏목이나 돛단배를 띄우고 상·하류를 오르내리며 살아갔다.

나일강은 이집트 남부와 지중해를 잇는 천혜의 대규모 수로였다. 200㎞의 와디 하마마트(Wadi Hammamat)는 동부 사막으로 이어지는 마른 강바닥(dry riverbed)이다. 고대 이집트인들은 테베와 홍해를 잇는 그 통로를 따라가며 다양한 암석을 채굴하거나 바다까지 가서 외부와 교역했다. 지금도 이집트 지도를 보면 나일강변으로 농지가 펼쳐지고 그 사이사이에 도시들이 빼곡하게 들어서 있음을 확인할 수 있다. 고대 이집트는 그야말로 사막에 세워진 하곡(河谷, river valley) 문명이다.

비가 거의 오지 않는 건조한 기후였지만 젖줄처럼 흘러내리는 나일강은 풍부한 물과 기름진 땅을 제공했기에 사람들은 먼 옛날부터 강변에서 땅을 일궈 보리농사를 지으면서 풍족하게 살았다. 넘치도록 열리는 보리 알갱이를 갈아서 빵을 만들어 먹고 맥주를 빚어 마셨으며, 소와 양을 쳐서 충분한 단백질을 섭취했고, 또 아마로는 천을 짜서 옷을 지어 입었다. 나일 삼각주 동쪽으로 오늘날엔 이스라엘과 국경을 맞댄 시나이반도에선 다량의 동(銅)을, 누비아에선 금(金)을, 동부 사막엔 대리석을 채취할 수 있었다.

|

나일강을 천연의 고속 교통로로 활용할 수 있었기에 이집트 문명이 만들어졌지만, 문명이 더 넓은 지역으로 확산되기엔 명확한 한계도 있었다. 수단 북부에 이집트 남부까지 이어지는 나일강에는 바위들이 몰려 있어 강폭이 급히 좁아지면서 물살이 거세지는 여섯 군데의 급류 지대(cataract)가 있다. 현재 이집트에서 나일강을 거슬러 오르면 만나는 첫 번째 급류 지대는 아스완(Aswan)인데 바로 그곳이 과거에는 자연적으로 형성된 이집트의 남쪽 국경이었다. 그 때문에 이집트 문명은 지중해로 들어가는 나일강 삼각주에서 배를 타고 제1 급류 지대인 아스완까지 거슬러 오르며 형성되었다. 바로 그러한 자연적 장애가 자연스럽게 이집트 문명의 남방 한계선으로 작용했다. 이집트 문명이 수단을 거쳐 아프리카 대륙 남쪽으로 전파되지 못한 지리적 이유라 할 수 있다.

반면 나일강을 타고 남북으로 오르내리는 뱃길은 문명을 일으키기에 더없이 적합한 천연의 교통로였다. 북에서 남으로 흘러가는 티그리스-유프라테스 양강(兩江)과는 반대로 나일강은 남에서 북으로 흘러내린다. 고래로 이집트 사람들은 뗏목이나 배를 만들어 강물에 띄우면 자연스럽게 강물을 타고 북쪽으로 내려갈 수가 있었는데, 북쪽에서 남쪽으로 갈 때는 돛을 달면 되었다. 이집트에서 바람은 지금도 거의 언제나 북에서 남으로 불기 때문이다. 이집트 벽화에 그려진 배를 보면, 북으로 가는 배는 돛을 접고 있고, 남으로 가는 배는 돛을 펼치고 있다. 그렇

게 자연적 풍향까지도 사람들의 뱃길 왕래를 편리하게 도왔기에 고대 이집트 문명이 눈부시게 발전할 수 있었다. 남북으로 펼쳐진 나일강의 물살과 바람이 그렇게 고대 이집트 문명이 생겨나는 천혜의 지리를 제공했다.

그러나 지리적 조건만으로는 이집트 문명의 발생을 설명할 수가 없다. 지리(地利)는 인화(人和)만 못하다는 맹자(孟子)의 경구가 그저 빈말일 수 없다. 어디에서나 문명은 인화의 결정판이다. 인화란 말 그대로 사람과 사람 사이의 화합을 뜻하는데, 철학적으로 그 의미를 따져보면 결국 정치 공동체(political community)의 구성 원리라 할 수 있다. 인간 사회가 여러 집단으로 사분오열되어 전투 상태에 돌입하게 되면 인간은 평화와 번영을 누릴 수가 없다.

통일왕조가 생겨나기 전 이집트 사회는 나일강을 따라 자연스럽게 들어선 숱한 마을들로 구성되어 있었다. 이집트도 메소포타미아와 마찬가지로 여러 마을이 뭉쳐지면서 도시가 생겨났다. 그 도시들이 연합하여 더 큰 정치 공동체로 나아가는 과정에선 필연적으로 폭력 투쟁이 발생할 수밖에 없었다. 메소포타미아처럼 이집트에서도 크고 작은 전쟁을 거쳐 무력적 위계질서가 갖춰진 다음에야 큰 규모의 정치 공동체가 이뤄졌음은 분명한 사실처럼 여겨진다. 이후에도 군사 정벌은 이집트 문명을 존속시킨 중요한 요소 중 하나였기 때문이다.

|

메소포타미아와 마찬가지로 이집트 문명의 형성 역시도 마을 싸움은 부족 단위의 화합으로, 부족 전쟁은 도시의 형성으로, 도시들 사이의 전쟁은 대규모 영토 국가의 건립으로 나아가는 상향적 정치적 통합의 과정이었다.

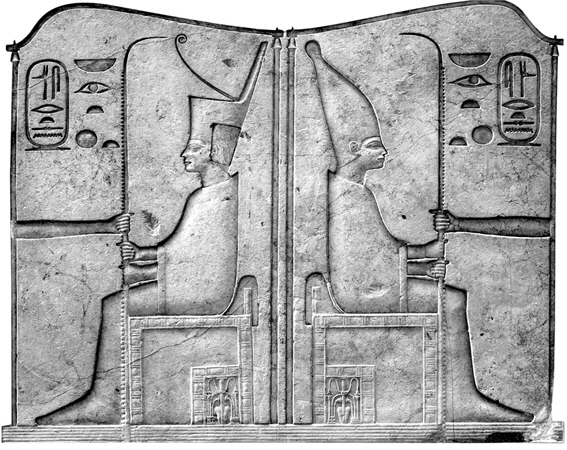

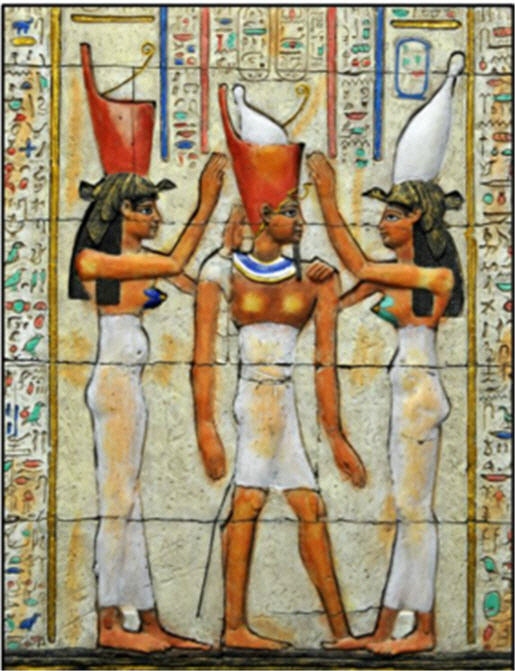

통일 국가가 형성되기 전까지 이집트 남과 북에는 각기 두 개의 정부가 들어서 있었다. 나일 삼각주에 형성된 북방 왕조는 국왕이 붉은색 왕관을 문장(紋章) 삼았고, 강변에 숱하게 자라는 파피루스가 국가의 상징물이었다. 남방 왕조는 첫 급류가 나타나는 아스완에서 더 상류로는 누비아 지역까지 아울렀다고 추정되는데, 흰색 왕관을 문장으로 삼았으며, 상징물은 백합이나 연꽃이었던 듯하다.

남북의 두 나라는 여러 세기 공존하면서 서로 숱한 전쟁을 치렀다고 추정된다. 나일강 하류의 북방 국가는 결국 무력으로 남방 국가를 정복하여 오늘날 카이로 부근 헬리오폴리스(Heliopolis, 태양의 도시)를 정치적·종교적 수도로 삼고서 통일 정부를 이루었다. 이 통일 정부가 얼마나 존속됐는지는 알 수 없지만, 이후 남방에 새로운 정부가 생겨나서 분열기로 들어갔다. 나일강 북방(하류)의 부토와 남방의 엔카브(상류)에 각각 독립적인 정부가 다시 들어섰음이 고고학적으로 밝혀졌다.

지난 회 잠시 살펴봤듯 기원전 3150년 경 나르메르(Narmer)는 통일되었다가 다시금 분열된 남방을 정복하여 다시금 하나의 왕조를 연 통일 군주였다. 엄밀히 말해 최초 통일 군주는 아니지만 이집트 전통에서 나르메르는 제1왕조를 창건한 통일 군주라 인식된다. 그렇게 들어선 통일왕조는 장장 3000년의 세월을 존속한 이집트 문명의 정치적 원형이자 문화적 기반이 되었기 때문이다. 나르메르 이후 이집트 파라오는 남북통일의 상징으로서 붉은색 왕관과 흰색 왕관을 합친 이중왕관을 쓰게 되었다. 남북통일이 고대 이집트 문명의 놀라운 성취와 번영을 가능

하게 했다. 분명 문명의 존속을 위해선 지리보다 인화의 힘이 더 크다 할 것이다. 사막 문명 최상 상징물 피라미드는 제1왕조가 들어서고 대략 500년의 세월이 지나서 세워졌다. 고대 이집트인들은 과연 왜 피라미드를 구축해야만 했을까?

송재윤 맥마스터 대학 역사학과 교수